-

Die Universität

- Herzlich willkommen

- Das sind wir

- Medien & PR

-

Studium

- Allgemein

- Studienangebot

- Campusleben

-

Forschung

- Profil

- Infrastruktur

- Kooperationen

- Services

-

Karriere

- Arbeitgeberin Med Uni Graz

- Potenziale

- Arbeitsumfeld

- Offene Stellen

-

Diagnostik

- Patient*innen

- Zuweiser*innen

-

Gesundheitsthemen

- Gesundheitsinfrastruktur

Sommer, Sonne – und Hautschutz: Die Rolle des Mikrobioms

Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint kräftiger und der Sommer rückt näher. Mit der wachsenden Vorfreude auf Urlaub und Freizeit im Freien gewinnt auch das Thema Hautgesundheit wieder mehr an Bedeutung. In einer internationalen Studie haben Forscher*innen der Medizinischen Universität Graz untersucht, welche Rolle das Mikrobiom der Haut beim Schutz vor UV-Strahlung spielt. Dabei sind spannende neue Erkenntnisse zum natürlichen Sonnenschutz zutage getreten. Peter Wolf, Professor für Dermatologie und Venerologie an der Med Uni Graz, und sein Team waren die treibende Kraft hinter der Studie.

Die Haut lebt – und mit ihr Milliarden von Mikroorganismen

Obwohl die Haut oft als passive Hülle wahrgenommen wird, ist sie alles andere als leblos. Sie agiert nicht nur als Barriere zur Umwelt, produziert Botenstoffe und dient als äußerster aktiver Vorposten des komplexen Immunsystems, sondern beherbergt als größtes Organ des menschlichen Körpers auch eine Vielzahl an Mikroorganismen – Bakterien, Viren und Pilze –, die als Hautmikrobiom bezeichnet werden. Diese für das bloße Auge unsichtbaren Lebewesen sind keineswegs nur „stille Mitbewohner“: Viele von ihnen erfüllen wichtige Funktionen für die Hautgesundheit.

Im Mittelpunkt der aktuellen Studie stand die Frage, ob und wie das Mikrobiom dazu beiträgt, die schädlichen Wirkungen von UV-Strahlung – insbesondere UV-B-Strahlung – abzuwehren. UV-B-Strahlen sind energiereicher als UV-A-Strahlen und hauptsächlich für Sonnenbrand und DNA-Schäden in den Hautzellen verantwortlich.

Wie Mikroben die Immunabwehr unterstützen

Mithilfe moderner Methoden wie der Mikrobiom-Sequenzierung, immunologischer Tests, Zellkulturen und biologischer Modelle konnten die Forscher*innen nachweisen, dass bestimmte Hautbakterien die Immunantwort nach UV-Bestrahlung beeinflussen. Im Zentrum steht dabei eine Substanz namens Urocaninsäure, die natürlicherweise in der Hornschicht der Haut vorwiegend in ihrer trans-Form vorkommt. Nach UV-Bestrahlung wandelt sich diese trans-Form in die cis-Form um, die eine immunsuppressive – also das Immunsystem hemmende – Wirkung entfaltet.

Diese Hemmung kann problematisch sein, da ein geschwächtes Immunsystem geschädigte Hautzellen weniger effektiv erkennt und beseitigt, was das Risiko für Hautkrebs erhöhen kann. Genau hier kommt das Mikrobiom ins Spiel: Bestimmte Bakterien auf der Hautoberfläche produzieren das Enzym Isomerase, das die cis-Urocaninsäure wieder in ihre unschädliche trans-Form umwandeln kann. Andere Bakterien produzieren das Enzym Urocanase, welches cis-Urocaninsäure verstoffwechselt, und verwenden die dabei entstehenden Stickstoff- und Sauerstoffmoleküle für das eigene Wachstum. Auf diese Weise entziehen diese Bakterien der Haut cis-Urocaninsäure und tragen indirekt dazu bei, die natürliche Immunabwehr der Haut aufrechtzuerhalten – ein bisher nicht bekannter Schutzmechanismus.

Kein Ersatz für Sonnencreme – aber eine Ergänzung

Diese Entdeckung erweitert zwar das Verständnis des Hautschutzes, ersetzt aber keinesfalls die klassischen Sonnenschutzmaßnahmen wie das Eincremen mit UV-Filtern. Vielmehr zeigt sie, wie komplex die Schutzmechanismen unserer Haut sind – und wie sehr diese auch von der Mikrobenwelt auf der Hautoberfläche abhängen.

Neue Ansätze für die Dermatologie

Dieser Mechanismus eröffnet für die dermatologische Forschung neue Perspektiven. Künftige Sonnenschutzprodukte könnten das Mikrobiom der Haut gezielt berücksichtigen. Peter Wolf erklärt: „Diese Ergebnisse öffnen die Tür zu einem mikrobiombewussten Sonnenschutz. Dabei schützen wir nicht nur die Haut vor UV-Strahlung, sondern berücksichtigen auch, wie die ansässigen Mikroben die Immunlandschaft nach der Exposition verändern können. In Zukunft könnten neue Sonnenschutzmittel der nächsten Generation sowie topische Behandlungen, die den mikrobiellen Stoffwechsel modulieren, zum Einsatz kommen, um die UV-induzierte Immunsuppression zu minimieren, aufrechtzuerhalten oder zu verstärken, wenn dies klinisch vorteilhaft ist, wie zum Beispiel bei der Phototherapie.“

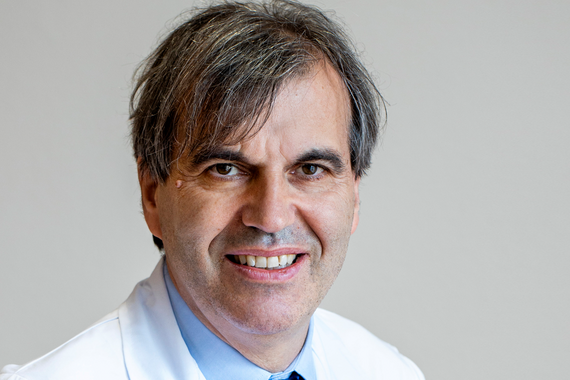

Steckbrief: Peter Wolf

Peter Wolf ist Vorstand der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie und leitet an der Med Uni Graz die Forschungseinheit für Photodermatologie. Der Dermatologe hat langjährige Expertise mit entzündlichen Hauterkrankungen sowie klinischer und experimenteller Photoimmunbiologie. Zu seinen Schwerpunkten zählt außerdem die Erforschung zellulärer Mechanismen der Photo(chemo)therapie, im Detail geht es auch um die pathogene Beteiligung von Immunzellen, um neue Wege für die Behandlung der Psoriasis, der Neurodermitis, aber auch maligner Erkrankungen wie Lymphomen der Haut mit stark entzündlicher Komponente zu erschließen.

Das internationale Forschungsprojekt war in Graz eingebettet in die PhD-Programme der Med Uni und wurde u. a. vom FWF sowie von der ANR (Agence Nationale de la Recherche) in Frankreich (Lyon) unterstützt.

Kontakt

Univ.-Prof. Dr. med. univ.

Peter Wolf

Peter Wolf

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie

Medizinische Universität Graz

T: +43 316 385 13026